- Das Wichtigste in Kürze

- Was ist der Unterschied zwischen einer normalen Prozesskostenhilfe und einer Prozesskostenhilfe bei Scheidung?

- Wann steht Ihnen Prozesskostenhilfe bei einer Scheidung zu?

- Welche Rolle spielt das Einkommen bei der Prozesskostenhilfe im Scheidungsfall?

- Welche Einkünfte werden bei der Entscheidung für oder gegen die Prozesskostenhilfe bei Scheidung angerechnet?

- Welche Ausgaben werden bei der Entscheidung für oder gegen die Prozesskostenhilfe bei Scheidung angerechnet?

- Wer erhält Prozesskostenhilfe bei Scheidung?

- Wie wird die Prozesskostenhilfe bei Scheidung beantragt?

- Welche Kosten entstehen bei einer Scheidung mit und ohne Prozesskostenhilfe?

- Muss die Prozesskostenhilfe bei Scheidung zurückgezahlt werden?

- Benötigt man für die Beantragung von Prozesskostenhilfe bei Scheidung einen Anwalt?

Prozesskostenhilfe bei Scheidung

Bei einer Scheidung haben beide Ehepartner Anspruch auf Prozesskostenhilfe (auch PKH genannt), wenn das vorhandene Vermögen, die Einkommenshöhe und die Erfolgschancen der Scheidung dies hergeben. Die Entscheidung, ob die Prozesskostenhilfe bewilligt wird, fällt das zuständige Familiengericht. Hier muss auch der Antrag gestellt werden.

Das Wichtigste in Kürze

- Prozesskostenhilfe bei Scheidung steht Antragsstellern zu, die die Kosten des Verfahrens eigenständig nicht tragen können.

- Sowohl Kläger als auch Beklagter haben im Fall einer Scheidung Anspruch auf Prozesskostenhilfe.

- Zunächst muss ein Antrag auf Prozesskostenhilfe beim zuständigen Familiengericht erfolgen.

- Ob der Antrag genehmigt wird, hängt von den Einkommensverhältnissen des Antragsstellers ab – also den Einnahmen und den Ausgaben.

- Wenn Sie für den Antrag auf Prozesskostenhilfe bei Scheidung weiteren Rat benötigen, stehen Ihnen die KLUGO Partner-Anwälte und Rechtsexperten zur Seite.

Was ist der Unterschied zwischen einer normalen Prozesskostenhilfe und einer Prozesskostenhilfe bei Scheidung?

Grundsätzlich können Sie für nahezu jedes Gerichtsverfahren Prozesskostenhilfe beantragen, wenn Sie eigenständig nicht dazu in der Lage sind, die damit einhergehenden Kosten zu tragen. Das trifft auf Verhandlungen vor dem Verwaltungsgericht, dem Arbeitsgericht, dem Sozialgericht und dem Zivilgericht zu. Ausgenommen von der Verfahrenskostenhilfe sind allerdings Verhandlungen vor dem Strafgericht: Hier erhalten Sie in finanziellen Notlagen einen Pflichtverteidiger zugesprochen (kein Anwaltszwang vor dem Strafgericht).

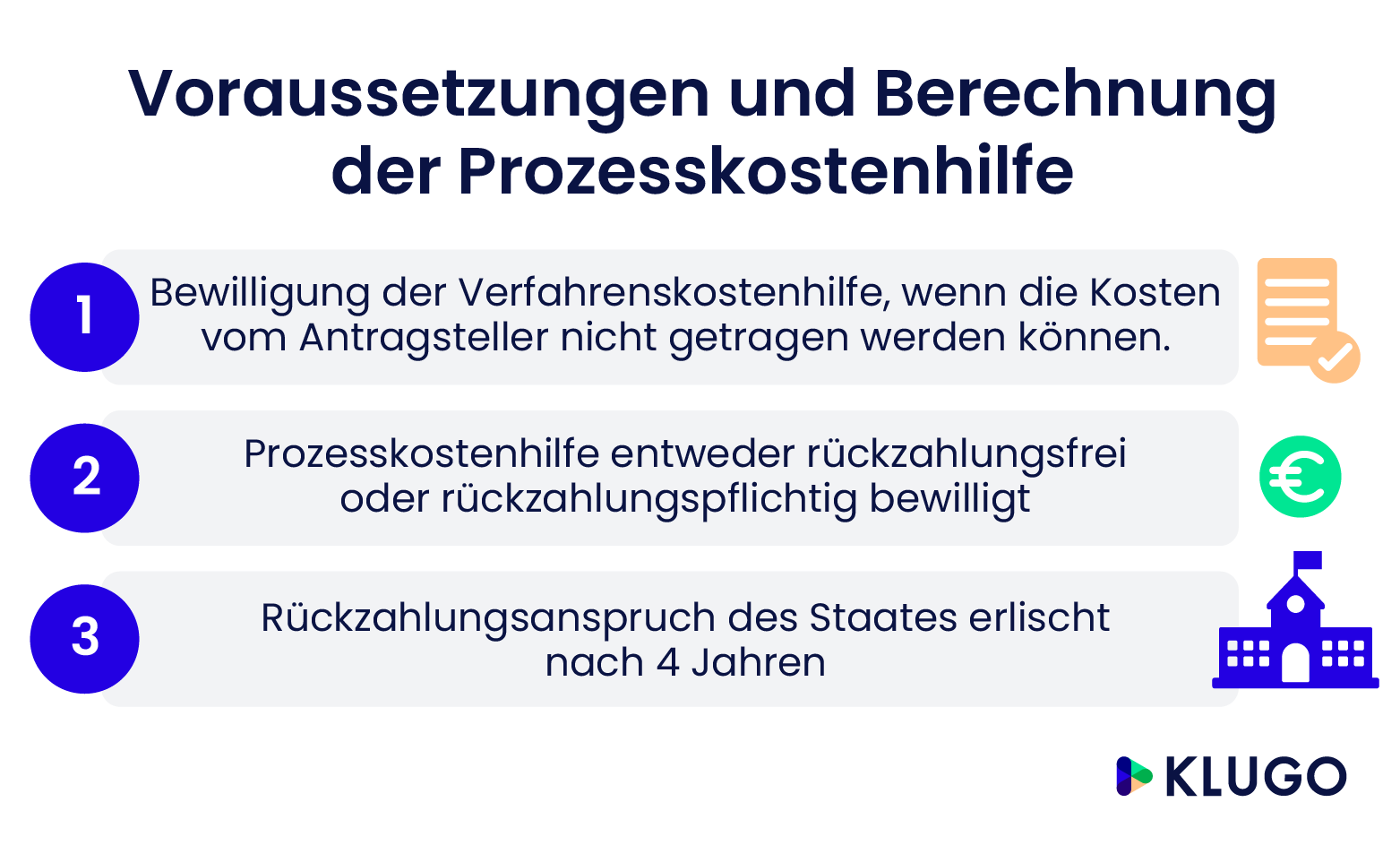

Das Familiengericht ist für die Erteilung einer Prozesskostenhilfe im Scheidungsfall zuständig. Ob die PKH gezahlt wird, hängt jedoch von vielen Faktoren ab. In einigen Fällen wird die Prozesskostenhilfe bei Scheidung auch nur in Form eines Darlehens mit verpflichtender Rückzahlung gewährt.

Wann steht Ihnen Prozesskostenhilfe bei einer Scheidung zu?

Damit Sie beim zuständigen Familiengericht die Prozesskostenhilfe beantragen können und diese im Anschluss auch erhalten, müssen einige Punkte erfüllt sein:

- Die Ehepartner leben mindestens seit einem Jahr durchgängig voneinander getrennt. Prozesskostenhilfe kann erst nach Ablauf des Trennungsjahres beantragt werden.

- Prozesskostenhilfe bei Scheidung erhalten nur Personen, die die Kosten des Verfahrens nicht eigenständig tragen können. Das gilt auch dann, wenn die Kosten in Raten zurückgezahlt werden können oder nur ein Teil der Kosten des Verfahrens vom Antragssteller getragen werden kann.

- Anspruchsberechtigt sind in den meisten Fällen automatisch Personen, die Sozialleistungen erhalten. Dazu zählen Empfänger von Grundsicherung, Hartz IV, BAföG oder Sozialhilfe. Erhalten Auszubildende und Studenten kein oder nur ein unzureichendes eigenes Einkommen, haben auch sie Anspruch auf Prozesskostenhilfe.

Vor allem die finanzielle Situation spielt also eine wichtige Rolle. Wann Anspruch auf Prozesskostenhilfe bei Scheidung besteht, wurde daher auch monetär genau geregelt. Zunächst einmal darf das Vermögen des Antragsstellers auf Prozesskostenhilfe nicht mehr als 5.000 € betragen. Aber auch vom monatlichen Einkommen hängt ab, ob die Prozesskostenhilfe bei Scheidung vom Familiengericht bewilligt oder abgelehnt wird.

Der Antrag auf Prozesskostenhilfe bei Scheidung kann aber auch abgelehnt werden. Das ist dann der Fall, wenn

- das Trennungsjahr nicht eingehalten wurde,

- der Antragssteller mehr als 5.000 € an Vermögen besitzt und/oder

- das einsetzbare Einkommen des Antragsstellers zu hoch ist.

Welche Rolle spielt das Einkommen bei der Prozesskostenhilfe im Scheidungsfall?

Ob Sie nach der Antragsstellung Prozesskostenhilfe für die Scheidung erhalten oder nicht, hängt maßgeblich von der Höhe des monatlichen Einkommens ab. Dabei orientiert sich die Bewilligung nicht an festgesetzten Einkommensgrenzen, sondern stellt immer die Lebensgewohnheiten des Antragsstellers in den Vordergrund. Man spricht daher von einem „einsetzbaren Einkommen“, nicht vom tatsächlichen Einkommen. Das einsetzbare Einkommen des Antragsstellers errechnet sich aus einer Gegenüberstellung zwischen den monatlichen Einnahmen und den monatlichen Ausgaben sowie einem gesetzlich festgelegten Freibetrag.

Die Freibeträge für die Prozesskostenhilfe bei Scheidung liegen aktuell bei:

- Verheiratete Antragssteller: 494 €

- Arbeitnehmer und Selbstständige: 225 €

- Unterhaltspflichtige Antragssteller: Freibetrag erhöht sich abhängig von Anzahl und Alter der unterhaltspflichtigen Personen

Welche Einkünfte werden bei der Entscheidung für oder gegen die Prozesskostenhilfe bei Scheidung angerechnet?

Zunächst errechnet das Gericht, welches Einkommen dem Antragssteller monatlich zur Verfügung steht. Hierbei wird nicht nur das Einkommen aus einer angestellten oder selbstständigen Tätigkeit ermittelt, sondern auch alle anderen Einkünfte:

- Nettoeinkommen des Antragsstellers

- Zahlungen von Urlaubs- und Weihnachtsgeld

- Erträge aus Mieteinnahmen

- Sozialleistungen

- Renten und Pensionen (auch private Rentenzahlungen)

- Unterhaltsansprüche gegenüber Kindern oder früheren Ehepartnern

Welche Ausgaben werden bei der Entscheidung für oder gegen die Prozesskostenhilfe bei Scheidung angerechnet?

Natürlich spielen bei der Ermittlung des Einkommens nicht nur die eingehenden Geldwerte eine Rolle, sondern auch finanzielle Verpflichtungen, die unabhängig von der Scheidung getragen werden müssen. Daher fließen in die Ermittlung des Einkommens auch die monatlichen Ausgaben des Antragsstellers ein:

- Mietkosten bzw. Tilgungsraten für den Immobilienkredit

- Nebenkosten, die in Mietwohnung oder Wohneigentum anfallen

- Fahrtkosten (z. B. Arbeitsweg)

- Notwendige Ausgaben für Arbeitsmittel

- Unterhaltszahlungen an Kinder oder frühere Ehepartner

- Versicherungsbeiträge

Es gibt allerdings auch monatliche Kosten, die nicht in die Ermittlung aufgenommen werden. So können zum Beispiel Kosten für Lebensmittel und Alltagsgegenstände nicht in der Berechnung zur Prozesskostenhilfe bei Scheidung eingerechnet werden. Ähnliches gilt auch für wiederkehrende Ausgaben im Alltag, die sich nicht auf die Arbeit oder die Wohnung des Antragsstellers auswirken – darunter zum Beispiel Telefonkosten und Internetrechnungen.

Aufgrund variierender Freibeträge, die sich anhand der individuellen Lebenssituation des Antragsstellers berechnen, lässt sich nicht so leicht sagen, ob Sie Anspruch auf Prozesskostenhilfe bei Scheidung haben. Es lohnt sich daher, die Antragsstellung zuvor mit einem Fachanwalt für Familienrecht durchzusprechen.

Wer erhält Prozesskostenhilfe bei Scheidung?

Grundsätzlich haben beide Ehepartner, sowohl Kläger als auch Beklagter, Anspruch auf Prozesskostenhilfe bei Scheidung, sofern die weiteren Voraussetzungen – also ein geringes Einkommen, die Einhaltung des Trennungsjahrs und die niedrige Vermögensgrenze – eingehalten werden. Damit die Prozesskostenhilfe gezahlt wird, muss zunächst ein Antrag beim zuständigen Familiengericht erfolgen.

Wie wird die Prozesskostenhilfe bei Scheidung beantragt?

Der Antrag auf Prozesskostenhilfe bei Scheidung muss beim zuständigen Familiengericht eingereicht werden. Dabei handelt es sich immer um das Gericht, das auch für die Scheidung zuständig ist, abhängig vom Wohnort des Ehepaares.

Nachdem Sie ermittelt haben, welches Familiengericht für Ihren Antrag auf Prozesskostenhilfe bei Scheidung zuständig ist, können Sie diesen mit allen notwendigen Unterlagen einreichen. Das Formular für die Beantragung der Verfahrenskostenhilfe erhalten Sie beim zuständigen Familiengericht. In einigen Fällen lässt sich dieses Formular auch online herunterladen.

Beide Anträge können gleichzeitig beim zuständigen Familiengericht vorgelegt werden. Sie haben aber auch die Möglichkeit, den Antrag auf Prozesskostenhilfe für die Scheidung nachträglich einzureichen.

Zwingend müssen dem Antrag auf Verfahrenskostenhilfe jedoch einige Nachweise beigelegt werden, die das Gericht für die Prüfung des Antrags benötigt:

- Nachweise über Einnahmen des Antragsstellers (Lohnnachweise, Rentenbescheid, Arbeitslosengeldbescheid, Steuererklärungen usw.)

- Nachweise zu Wohnkosten (Mietvertrag, Nebenkostenabrechnungen)

- Nachweise über laufende Kredite

- Nachweise zu Kosten für Versicherungen

- Nachweise zu Kosten für Unterhalt

Zusätzlich sollten Sie Ihrem Antrag auf Verfahrenskostenhilfe im Scheidungsfall auch noch weitere Dokumente beilegen, die die eingereichten Nachweise stützen, zum Beispiel Kopien der Geburtsurkunde von unterhaltspflichtigen Kindern oder die eigene Heiratsurkunde. Einige dieser Dokumente müssen jedoch auch im Rahmen des Scheidungsantrags schon eingereicht werden. Ist dies der Fall, muss die Übermittlung nicht noch einmal mit dem Antrag auf Prozesskostenbeihilfe bei Scheidung erfolgen.

Der Antrag auf Verfahrenskostenhilfe muss beim zuständigen Familiengericht eingereicht werden. Achten Sie darauf, dass Sie alle notwendigen Unterlagen bereithalten – darunter Einkommensnachweise und eine Auflistung aller monatlichen Kosten, die für die Antragsbearbeitung von Relevanz sind. Nur wenn dem Familiengericht alle notwendigen Unterlagen vorgelegt werden, kann der Antrag auch bewilligt werden.

Welche Kosten entstehen bei einer Scheidung mit und ohne Prozesskostenhilfe?

Die Kosten, die mit einer Scheidung einhergehen, sind sehr individuell. Vor allem zwei Faktoren können die Kosten ganz maßgeblich beeinflussen:

- Verfahrenswert: Hierbei handelt es sich um den Vermögenswert, der im Rahmen der Scheidung behandelt wird. Wenn die Ehepartner gemeinsame Konten pflegen, Immobilien besitzen oder eine gemeinsame Firma gegründet haben, ist die Scheidung nicht nur aufwändiger, sondern auch der Verfahrenswert aufgrund des Vermögens hoch. Grundsätzlich lässt sich also sagen, dass eine Scheidung teurer wird, je höher der Verfahrenswert ist.

- Gerichtskosten: Je länger eine Scheidung vor Gericht dauert, desto höher sind auch die Kosten. Eine einvernehmliche Scheidung ist dementsprechend günstiger als eine Scheidung, in der alle Streitpunkte zunächst gerichtlich geklärt werden müssen. Im Falle einer einvernehmlichen Scheidung können die Ehepartner auch einen Anwalt gemeinsam wählen, um so Anwaltskosten zu sparen. Kommt es dagegen zu Streitigkeiten, benötigt jeder Ehepartner einen eigenen Anwalt.

Wurde die Verfahrenskostenhilfe bei der Scheidung genehmigt, ist der Verfahrenswert der Scheidung ohnehin recht gering, denn nur wenn kein Vermögen über 5.000 € vorhanden ist, wird die Prozesskostenhilfe genehmigt. Bei einem Verfahrenswert bis maximal 5.000 € liegen die Kosten für Anwalt und Gericht bei ungefähr 1.200 €. Sofern vom zuständigen Familiengericht eine volle Verfahrenskostenhilfe genehmigt wurde, erhält der Antragssteller die gesamten Kosten des Prozesses erstattet. Wie hoch die Anwaltskosten voraussichtlich ausfallen, können Sie mit Ihrem Rechtsbeistand selbstverständlich auch im Vorfeld besprechen. Übrigens: Eine Scheidung ohne Anwalt ist in Deutschland rechtlich nicht möglich (§ 114 Abs. 1 FamFG).

Falls Sie eine Rechtsschutzversicherung haben, können die Kosten der Scheidung auch durch die Versicherung abgedeckt sein. Prüfen Sie, ob die Kosten einer Scheidung zu Ihren individuell vereinbarten Versicherungsleistungen zählen.

Muss die Prozesskostenhilfe bei Scheidung zurückgezahlt werden?

Die Prozesskostenhilfe kann genehmigt werden, abhängig von den individuellen Einkommensverhältnissen des Antragsstellers. Während besonders finanzschwache Personen eine vollständige Kostenübernahme zum Familiengericht zugesprochen bekommen, kann bei etwas finanzstärkeren Personen auch eine monatliche Rückzahlung der Prozesskostenhilfe vereinbart werden.

Eine vollständige Kostenübernahme wird vom zuständigen Familiengericht nur dann gewährt, wenn das einsetzbare Einkommen pro Monat bei weniger als 15 € liegt. Dabei handelt es sich um einen vorgegebenen Wert, der durch die Familiengerichte eingehalten werden muss. Aber Vorsicht: Eine vollständige Kostenübernahme kann auch nur temporär bewilligt werden. Sollte sich die finanzielle Situation des Antragsstellers innerhalb einer Frist von zwei Jahren bessern, kann auch nachträglich noch eine Rückzahlung der Kosten verlangt werden.

Liegt der monatlich verfügbare Betrag über dieser Grenze, wird eine monatliche Rückzahlung mit dem Antragssteller vereinbart. Hierbei handelt es sich in der Regel um ein 48 Monate laufendes Darlehen, das zinsfrei ausgegeben wird. Die Höhe der monatlichen Raten wird vom Familiengericht festgelegt. Auch eine etwas höhere Einmalzahlung kann auferlegt werden, wenn die finanzielle Situation des Antragsstellers es möglich macht.

Benötigt man für die Beantragung von Prozesskostenhilfe bei Scheidung einen Anwalt?

Grundsätzlich können Sie den Antrag auf Gerichtskostenhilfe im Falle einer Scheidung eigenständig ausfüllen und an das zuständige Familiengericht übermitteln. Damit der Antrag bewilligt wird, müssen aber nicht nur die notwendigen Voraussetzungen erfüllt sein, sondern dem Antrag auch alle notwendigen Nachweise beigelegt werden. Ein Fachanwalt für Familienrecht weiß, worauf es bei einem Antrag auf Prozesskostenhilfe bei Scheidung ankommt, und setzt mit Ihnen gemeinsam die notwendigen Formulare auf, um eine möglichst rasche Zusage für die Prozesskostenhilfe zu erhalten. Außerdem vermeiden Sie mithilfe eines Fachanwalts für Familienrecht, dass wichtige Unterlagen bei der Antragsstellung vergessen werden. KLUGO hilft Ihnen dabei, einen passenden Anwalt zu finden, um die Prozesskostenhilfe zu beantragen. Ob Sie den Anwalt beauftragen möchten, entscheiden Sie natürlich selbst. Nutzen Sie zusätzlich die KLUGO Erstberatung, bei der wir Sie mit unseren Partner-Anwälten und Rechtsexperten verbinden, um Ihnen eine erste Einschätzung zum Sachverhalt zu geben. Im Anschluss können Sie entscheiden, ob Sie eine ausführlichere Beratung in Anspruch nehmen möchten.

Sie haben eine Rechtsfrage?

Dann nutzen Sie einfach die KLUGO Erstberatung. Die Erstberatung ist ein Telefongespräch mit einem zertifizierten Anwalt aus unserem Netzwerk.

Beitrag juristisch geprüft von der KLUGO-Redaktion

Der Beitrag wurde mit großer Sorgfalt von der KLUGO-Redaktion erstellt und juristisch geprüft. Dazu ergänzen wir unseren Ratgeber mit wertvollen Tipps direkt vom Experten: Unsere spezialisierten Partner-Anwälte zeigen auf, worauf es beim jeweiligen Thema ankommt.