- Das Wichtigste in Kürze

- Welche Inhalte können in einem Ehevertrag festgehalten werden?

- Wer entscheidet, was im Ehevertrag steht?

- Welche Regelungen zum Güterstand sind möglich?

- Wie kann der Unterhaltsanspruch im Ehevertrag geregelt werden?

- Ist ein vollständiger oder teilweiser Verzicht auf Versorgungsausgleich sinnvoll?

- Lassen sich nur finanzielle Aspekte im Ehevertrag festhalten?

- Spielt das Erbrecht beim Ehevertrag eine Rolle?

- Was geschieht, wenn einzelne Klauseln im Ehevertrag unwirksam sind?

- Wie kann ein KLUGO Partner-Anwalt beim Aufsetzen des Ehevertrags helfen?

Inhalte eines Ehevertrags

Der Sinn eines Ehevertrages wird bereits mit einem Blick auf die Scheidungsrate von knapp 40 Prozent in Deutschland ersichtlich. Unklarheit herrscht zuweilen noch über die genauen Inhalte, die in dem Dokument enthalten sein sollten.

Das Wichtigste in Kürze

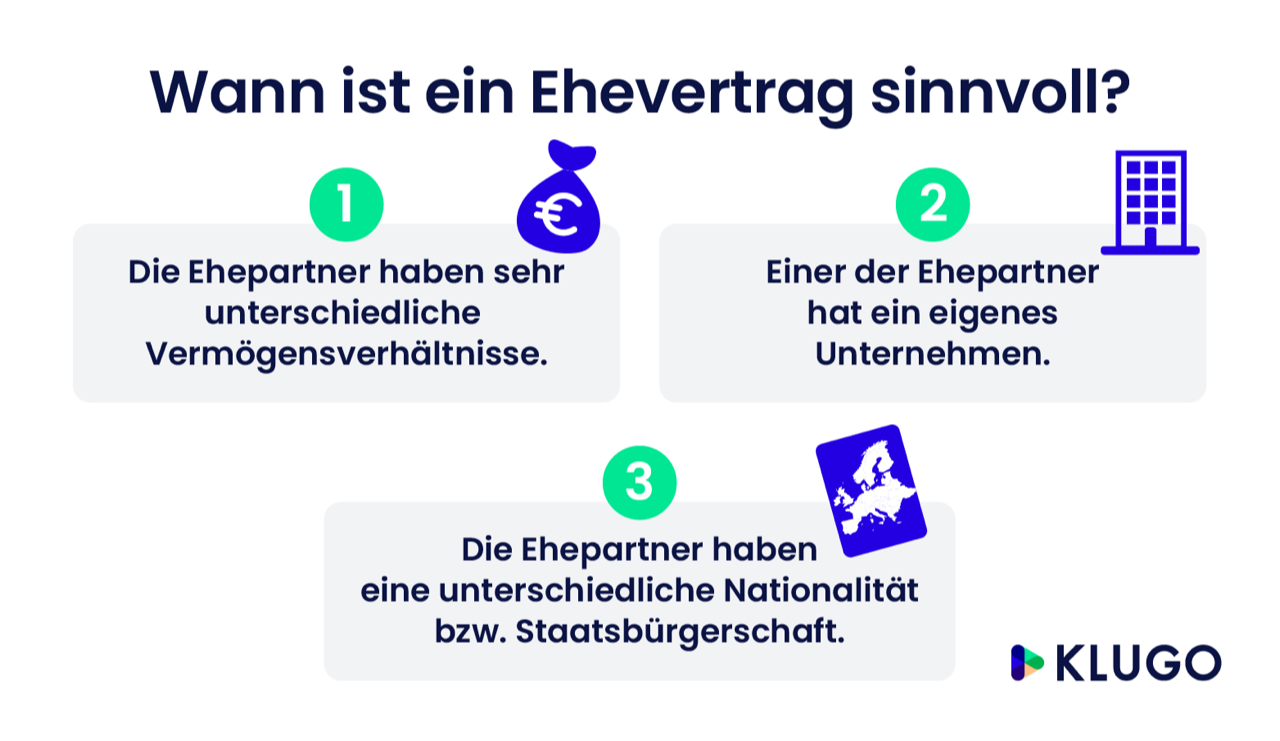

- Ein Ehevertrag wird zwar als unromantisch betrachtet, ist aber dennoch in vielen Fällen sinnvoll.

- Vor allem, wenn sich die finanziellen Grundlagen der Eheleute stark unterscheiden, sollte man einen Ehevertrag in Betracht ziehen.

- Neben finanziellen Regelungen zu Unterhaltszahlungen, erbrechtlichen Angelegenheiten oder dem Güterstand können auch private Vorstellungen zur Ehe hier festgehalten werden.

- Nicht alle Klauseln im Ehevertrag können gerichtlich durchgesetzt werden. Achten Sie beim Ehevertrag darauf, nicht gegen die guten Sitten zu verstoßen.

- Wenn Sie Hilfe beim Erstellen eines Ehevertrags benötigen, hilft Ihnen ein KLUGO Partner-Anwalt für Familienrecht weiter.

Welche Inhalte können in einem Ehevertrag festgehalten werden?

Mit steigender Scheidungsrate ist auch der Ehevertrag in den letzten Jahren immer mehr ins Zentrum der Aufmerksamkeit gerückt. Viele Menschen entschließen sich schon vor Eheschluss dazu, gemeinsam einen Ehevertrag aufzusetzen. Aber auch während einer laufenden Ehe kann nachträglich ein Ehevertrag geschlossen werden. Geht man bereits davon aus, dass in absehbarer Zeit eine Scheidung im Raum stehen könnte, bietet sich alternativ zum Ehevertrag auch eine Scheidungsfolgenvereinbarung an.

Bevor man einen Ehevertrag aufsetzt, sollten jedoch die genauen Inhalte festgehalten werden. Hauptbestandteil eines Ehevertrages sind in den meisten Fällen finanzielle Regelungen, aber ein Ehevertrag bietet noch sehr viel mehr Möglichkeiten. Ein Ehevertrag ist besonders dann sinnvoll, wenn die Ehepartner aus sehr unterschiedlichen, finanziellen Verhältnissen stammen.

Folgende finanzielle Inhalte können in einem Ehevertrag eine Rolle spielen:

- Unterhaltszahlungen: Kommt es zu einer Trennung, ist der mehr verdienende (oder gar allein verdienende) Ehepartner dazu verpflichtet, seinem Ex-Ehepartner Unterhalt zu zahlen. Im Ehevertrag kann festgehalten werden, wie lange und in welcher Höhe man nach einer Scheidung zur Zahlung des Unterhalts verpflichtet ist.

- Altersvorsorge: Geht nur ein Partner in der Ehe arbeiten, zum Beispiel weil der andere sich um die Erziehung der Kinder kümmert, wirkt sich dies negativ auf die Altersvorsorge des nichtarbeitenden Ehepartners aus. Im Ehevertrag kann festgehalten werden, ob der arbeitende Ehepartner regelmäßig Geld für die Altersvorsorge des Partners zur Seite legt oder für diesen eine private Rentenversicherung abschließt, damit es im Falle einer Scheidung nicht zur Altersarmut kommt.

- Erbrechtliche Angelegenheiten: Besitzt einer der Ehepartner Wertgegenstände von hohem Wert, kann im Ehevertrag die direkte Erbfolge festgehalten werden. Auch im Falle einer Selbstständigkeit mit eigenem Betrieb bietet sich der Ehevertrag an, um die erbrechtlichen Folgen im Todesfall abzusichern. Der Ehegatte kann dabei sowohl als alleiniger Erbe des Unternehmens eingetragen oder gänzlich vom geschäftlichen Erbe ausgeschlossen werden.

- Gütertrennung: Bei einer Scheidung werden nach gesetzlicher Regelung Anfangs- und Endvermögen der jeweiligen Ehepartner errechnet. Derjenige, der hier den höheren Vermögensüberschuss generiert hat, muss diesen zur Hälfte an den Partner ausbezahlen. Wird im Ehevertrag eine Gütertrennung vereinbart, findet dieser Zugewinnausgleich nicht oder nur anteilig statt.

Auch ein Ehevertrag unterliegt den Grenzen der Vertragsfreiheit. Enthält ein Ehevertrag deutlich negative Klauseln, die für einen der Ehepartner erhebliche Nachteile mit sich bringen, können Gerichte den Ehevertrag wegen Sittenwidrigkeit oder wegen eines Verstoßes gegen Treu und Glauben für unwirksam erklären.

Grundsätzlich können in einem Ehevertrag aber auch private Regelungen festgehalten werden:

- Kinderwunsch: Viele Menschen halten in einem Ehevertrag den individuellen Wunsch nach Kindern fest – zum Beispiel, ob und wann Kinder gewünscht sind, wie diese erzogen werden sollen und wie die Namen lauten werden.

- Zusammenleben: Auch Regelungen bezüglich des ehelichen Zusammenlebens lassen sich im Ehevertrag festhalten, zum Beispiel wie häufig der Geschlechtsakt ausgeführt werden sollte, welche Tage in der Woche man gemeinsam verbringt oder wie oft gemeinsamen Hobbys nachgegangen werden soll.

- Fremdgeh-Klauseln: Für viele Paare bedeutet ein Seitensprung das sofortige Ende der Beziehung. Auch diese Klausel lässt sich natürlich im Ehevertrag festhalten. Nach deutschem Recht ist es jedoch schwierig, Unterhaltszahlungen und Vereinbarungen zur Gütertrennung an die Fremdgeh-Klausel zu binden, um so Zahlungen an den fremdgehenden Partner vermeiden zu können.

Private Regelungen können im Ehevertrag durchaus festgehalten werden. Im Vergleich zu den finanziellen Aspekten lassen sich diese Klauseln jedoch kaum bis gar nicht rechtlich durchsetzen. Hat man einen Kinderwunsch im Ehevertrag festgehalten und einer der Partner entschließt sich im Laufe der Zeit dazu, doch keine Kinder mehr zu wollen, so kann dies nicht gerichtlich eingeklagt werden. Durch einen Ehevertrag könnte sich die unter Umständen folgende Scheidung jedoch deutlich einfacher gestalten.

Wer entscheidet, was im Ehevertrag steht?

Ein Ehevertrag ist ein sehr persönliches Dokument, dessen Inhalt allein von den beiden Ehepartnern festgelegt und unterschrieben wird. Aber: Nicht jede Klausel, die im Ehevertrag steht, kann auch vor deutschen Gerichten durchgesetzt werden. Insbesondere Regelungen zum gemeinsamen Zusammenleben können zwar von den Ehepartnern im Ehevertrag festgehalten werden, lassen sich rechtlich gesehen jedoch kaum einklagen. Viel mehr handelt es sich in diesem Fall um eine gemeinschaftliche Verabredung, die privaten Klauseln im Ehevertrag einzuhalten. Andernfalls kann eine Scheidung vereinbart werden. Anders sieht es natürlich bei den finanziellen Aspekten aus, die in einem Ehevertrag ebenfalls eine wichtige Rolle spielen – diese Regelungen sind gerichtlich verhandelbar. Aber Achtung: Obgleich die Ehepartner selbst bestimmen können, welche Klauseln im Ehevertrag festgehalten werden, können einzelne Aspekte dennoch wegen Sittenwidrigkeit oder einem Verstoß gegen Treu und Glauben unwirksam sein. Wer einen Ehevertrag aufsetzen möchte, sollte sich daher schon frühzeitig rechtliche Beratung suchen. Unter Umständen ist der gesamte Ehevertrag unwirksam, wenn einige Klauseln nichtig sind!

Wenn Sie sich für einen Ehevertrag entscheiden oder unsicher sind, ob dieser sinnvoll ist, nehmen Sie Kontakt zu einem Anwalt auf, welcher Ihnen alle Fragen beantworten und den Vertrag aufsetzen kann.

Welche Regelungen zum Güterstand sind möglich?

Drei wesentliche Möglichkeiten im Ehevertrag befassen sich mit den Regelungen zum Güterstand. Anhand dieser Modelle können Ehepartner im Ehevertrag dann unterschiedliche, individuelle Regelungen nach Bedarf treffen.

Wurde vor oder während der Ehe kein Ehevertrag aufgesetzt, leben die Partner stets in einer Zugewinngemeinschaft, die sich durch drei wesentliche Merkmale auszeichnet:

- Getrenntes Vermögen der Ehepartner

- Keine gegenseitige Haftung bei Schulden des anderen Partners

- Lediglich gemeinsame Haftung bei partnerschaftlich aufgenommenen Schulden oder gegenseitigen Bürgschaften

Kommt es nun zu einer Scheidung, berechnet der Gesetzgeber das Anfangs- und Endvermögen der Ehepartner. Derjenige, der einen höheren Vermögensüberschuss erwirtschaften konnte, muss diesen zur Hälfte an den Partner auszahlen.

Alternative 1: Gütertrennung

Wer diesen Fall umgehen möchte, kann im Ehevertrag die sogenannte Gütertrennung vereinbaren. Dabei werden die Vermögen der Ehepartner grundsätzlich getrennt betrachtet, sodass bei einer Scheidung kein Zugewinnausgleich an den Ehepartner gezahlt werden muss. Eine solche Regelung im Ehevertrag hat jedoch auch erbrechtlich erhebliche Konsequenzen, sodass die Gütertrennung nur in Ausnahmefällen tatsächlich sinnvoll ist.

Alternative 2: Gütergemeinschaft

Die direkte Alternative zur gesetzlichen Regelung oder zur Gütertrennung ist die Gütergemeinschaft. In diesem Fall verfügen die Ehepartner nicht mehr über eigenes Vermögen, da das Gesamtvermögen als gemeinschaftliches Eigentum betrachtet wird. Diese Regelung im Ehevertrag hat zur Folge, dass auch eine Verfügung über das Vermögen nur noch mit der Zustimmung beider Ehepartner möglich ist. Daher ist auch diese Variante nicht ideal.

Wie kann der Unterhaltsanspruch im Ehevertrag geregelt werden?

Der besserverdienende Ehepartner ist im Falle einer Scheidung unter Umständen dazu verpflichtet, dem weniger verdienenden Ex-Partner Unterhalt zu zahlen. Der Gesetzgeber verlangt dies jedoch nur, wenn der frühere Ehepartner aus bestimmten Gründen nicht ebenfalls den Karriereweg beschreiten konnte. Zum Beispiel um sich der Kindererziehung zu widmen, den Haushalt zu führen oder aufgrund einer schweren Krankheit, die eine Vollzeit-Arbeitsstelle unmöglich macht. Vom Gesetzgeber aus besteht im Falle einer Scheidung also nicht grundsätzlich ein Anspruch auf Unterhaltszahlungen, sondern nur dann, wenn einer der Ehepartner bewusst oder unfreiwillig auf die Möglichkeit zur Vollzeitarbeit verzichtet hat.

In einem Ehevertrag lässt sich auf bestimmte Unterhaltstatbestände eine Verzichtserklärung implementieren, die Unterhaltszahlungen ausschließt. Alternativ können auch individuelle Regelungen zur Höhe und zur Dauer der Unterhaltszahlungen getroffen werden. Das ist insbesondere dann sinnvoll, wenn beide Ehepartner über sehr ungleiche Vermögensverhältnisse verfügen.

Ist ein vollständiger oder teilweiser Verzicht auf Versorgungsausgleich sinnvoll?

Grundsätzlich sind die Regelungen, die im Ehevertrag festgehalten werden, gänzlich den Ehegatten überlassen. Dabei muss bei der Ausgestaltung des Ehevertrags aber immer darauf geachtet werden, dass die gesetzlichen Regelungen – die ja durchaus einen Schutzzweck für die Ehepartner erfüllen – nicht beliebig durch eigene Klauseln im Ehevertrag unterlaufen werden können. Kommt es daher aufgrund des Ehevertrages zu einem sehr erheblichen Nachteil für einen der Ehepartner, so ist von einem Unterlaufen der gesetzlichen Regelungen auszugehen.

Der Versorgungsausgleich stellt einen der essentiellsten Punkte des gesetzlichen Scheidungsrechts dar. Vorwiegend für den Ehepartner, der während der Ehe die Erziehung der Kinder übernimmt und deshalb aus dem Berufsleben ausscheidet, stellt ein Verzicht auf den Versorgungsausgleich ganz erhebliche Nachteile dar. Wird der Versorgungsausgleich im Ehevertrag daher vollständig ausgeschlossen, betrachten Gerichte dies nicht selten als Sittenwidrigkeit nach § 138 BGB, was wiederum die Nichtigkeit des Ehevertrages bedeuten würde. In diesem Fall würde die gesetzliche Regelung greifen, sodass der versorgende Ehepartner die üblichen Zahlungen zum Versorgungsausgleich leisten müsste. Dennoch kann ein vollständiger Verzicht auf den Versorgungsausgleich Sinn ergeben, wenn beide Ehepartner während der Ehe in Vollzeit gearbeitet haben und keiner wegen Kindern, Krankheit oder zu anderen Zwecken für den Ehepartner auf wirtschaftlichen Erfolg verzichten musste. Daher hat der Gesetzgeber in § 1408 Abs. 2 BGB festgehalten, dass grundsätzlich auch ein vollständiger Verzicht auf den Versorgungsausgleich möglich ist.

Versorgungsausgleich bei Scheidung: Das sollten Ehepartner wissen!

"Während der Ehe erwerben beide Ehepartner in der Regel Rentenansprüche in unterschiedlicher Höhe. Derjenige, der nicht voll arbeitet, hat dabei regelmäßig viel weniger Anwartschaften erworben. Das Ungleichgewicht wird durch den Versorgungsausgleich beseitigt. "

Alternativ besteht die Möglichkeit, den Versorgungsausgleich nur teilweise auszuschließen. Dabei fokussiert man sich in den meisten Fällen auf bestimmte Anwartschaften, die von der Versorgung ausgenommen werden.

Lassen sich nur finanzielle Aspekte im Ehevertrag festhalten?

Ehepartner können zunächst einmal grundsätzlich selbst entscheiden, welche Klauseln im Ehevertrag festgehalten werden sollen. Dazu zählen bei den meisten Paaren natürlich finanzielle Regelungen, die rund um Unterhaltszahlungen, den Versorgungsausgleich oder den Güterstand getroffen werden. Diese Regelungen unterliegen strengen gesetzlichen Vorgaben. Allerdings haben die Ehepaare auch die Möglichkeit, alle möglichen weiteren Klauseln im Ehevertrag einzubinden, die über die gesetzlichen Anforderungen hinausgehen. So ist es durchaus auch möglich, hier private und allein die Ehe betreffende Klauseln festzuhalten – zum Beispiel die Häufigkeit des Geschlechtsverkehrs, Regelungen zum Fremdgehen und dessen Konsequenzen, gemeinsame Tage, die nicht für andere Zwecke genutzt werden dürfen und vieles mehr. Allerdings sollte man dabei immer beachten, dass sich nicht jede dieser Klauseln auch gerichtlich durchsetzen lässt. Hat man im Ehevertrag beispielsweise vereinbart, jeden Samstag mindestens zwei Stunden gemeinsamer Zeit miteinander zu verbringen und einer der Ehepartner kommt dieser Verpflichtung nicht nach, so lässt sich gerichtlich nicht die gemeinsame Zeit einklagen. Bei allen privaten Regelungen, die im Ehevertrag festgehalten werden, handelt es sich daher ausschließlich um Absichtserklärungen der jeweiligen Ehepartner. Im Falle einer Scheidung könnte man sich auf diese Regelungen beziehen, sofern einer diesen Regelungen wiederholt nicht nachgekommen ist.

Sie können den Ehevertrag selber regeln und so gestalten, wie Sie beide es gerne hätten, dennoch sollten Sie diesen Vertrag durch einen Familienrechtsanwalt kurz überprüfen lassen."Kai Wiegand

Fachanwalt für Familienrecht

Spielt das Erbrecht beim Ehevertrag eine Rolle?

Die individuellen Regelungen im Ehevertrag nehmen tatsächlich einen großen Einfluss auf das Erbrecht. Hat man im Ehevertrag die Gütergemeinschaft vereinbart, erbt man im Todesfall als Ehepartner die Hälfte des gemeinsamen Vermögens. Sind Kinder vorhanden, wird die andere Hälfte unter den Kindern aufgeteilt. Ist dies nicht der Fall, erbt man als Ehepartner das gesamte Vermögen – sofern nicht in Form eines Testaments andere Regelungen getroffen wurden (z. B. Anteile für andere Familienmitglieder oder eine bestimmte Spende). Wenn im Ehevertrag eine Gütergemeinschaft vereinbart wurde, erbt man als Ehepartner zudem den gesamten Hausrat, wenn keine Kinder vorhanden sind. Andernfalls können nur die Gegenstände behalten werden, die für die Führung eines angemessenen Haushalts benötigt werden (§ 1932 BGB).

Ganz anders sieht die Erbfolge aus, wenn im Ehevertrag eine Gütertrennung vereinbart wurde, denn dann greift die gesetzliche Erbfolge. Als Partner steht einem hier neben Kindern und Enkeln des Verstorbenen ein Viertel des Vermögens zu, neben Eltern und Geschwistern des Verstorbenen die Hälfte des Vermögens. Allerdings kann im Ehevertrag auch ausgeschlossen werden, dass bestimmte Erbgegenstände und Vermögenswerte an den Partner vererbt werden.

Was geschieht, wenn einzelne Klauseln im Ehevertrag unwirksam sind?

Es gibt mehrere Möglichkeiten, aufgrund derer der Ehevertrag im Gesamten als unwirksam betrachtet werden kann: bei Sittenwidrigkeiten und im Falle eines Gesetzesverstoßes. Sittenwidrig kann ein Vertrag dann sein, wenn bestimmte Inhalte oder auch die Umstände der Vertragsunterzeichnung gegen die guten Sitten verstoßen – zum Beispiel, wenn einer der Ehepartner den anderen dazu zwingt, den Vertrag zu unterzeichnen. Aber auch die Klauseln selbst können gegen die guten Sitten verstoßen. Laut § 138 Abs. 1 BGB darf ein Rechtsgeschäft, zu dem auch der Ehevertrag gehört, nicht gegen die guten Sitten verstoßen. Geschieht dies doch, ist unter Umständen der gesamte Vertrag unwirksam.

Die einzige Ausnahme: Bezieht man sich im Ehevertrag auf die salvatorische Klausel, kann man sich vor einer potenziellen Nichtigkeit des gesamten Vertrages schützen. Mithilfe der salvatorischen Klausel legt man fest, dass auch im Falle sittenwidriger Klauseln der Rest des Vertrages seine Gültigkeit behält. So muss lediglich eine Teilnichtigkeit befürchtet werden, wenn einzelne Klauseln gegen die guten Sitten oder das Gesetz verstoßen. Dennoch bietet auch die salvatorische Klausel im Ehevertrag keinen Freifahrtschein für absurde Regelungen aller Art. Verstößt ein Ehevertrag ganz klar gegen die guten Sitten, kann dieser dennoch vom Gericht als vollständig ungültig erklärt werden. Auch dann, wenn eine salvatorische Klausel diesen Vorgang auszuschließen versucht.

Wie kann ein KLUGO Partner-Anwalt beim Aufsetzen des Ehevertrags helfen?

Das deutsche Familienrecht ist ausgesprochen vielschichtig und komplex. Wer einen Ehevertrag aufsetzen möchte, sollte diesen daher immer an die individuellen Verhältnisse der Ehe anpassen. Mit einem einfachen Muster-Ehevertrag aus dem Internet können zwar grob die Rahmenbedingungen abgedeckt werden – aber die unmittelbaren Folgen für die Zukunft werden dabei nur selten bedacht. Da sich der Ehevertrag nur mit Zustimmung beider Ehepartner nachträglich verändern lässt, sollte daher schon von Anfang an eine geeignete und für beide Eheleute faire Vereinbarung getroffen werden. So lässt sich auch vermeiden, dass einzelne Klauseln des Ehevertrages oder gar der gesamte Ehevertrag im Falle eines Gerichtsverfahrens für nichtig erklärt werden. Ein KLUGO Partner-Anwalt für Familienrecht erklärt Ihnen gern im Rahmen eines ersten Gesprächs, worauf es bei einem Ehevertrag ankommt und welche Klauseln für Sie interessant sind. Benötigen Sie im Anschluss weitere Hilfe oder möchten Sie den Ehevertrag durch einen erfahrenen Fachanwalt für Familienrecht aufsetzen lassen, steht Ihnen der KLUGO Partner-Anwalt ebenfalls zur Verfügung.

Sie haben eine Rechtsfrage?

Dann nutzen Sie einfach die KLUGO Erstberatung. Die Erstberatung ist ein Telefongespräch mit einem zertifizierten Anwalt aus unserem Netzwerk.

Beitrag juristisch geprüft von der KLUGO-Redaktion

Der Beitrag wurde mit großer Sorgfalt von der KLUGO-Redaktion erstellt und juristisch geprüft. Dazu ergänzen wir unseren Ratgeber mit wertvollen Tipps direkt vom Experten: Unsere spezialisierten Partner-Anwälte zeigen auf, worauf es beim jeweiligen Thema ankommt.